皆さんこんにちは!

災害医療大学:医療防災学科です!

いきなり病院におけるBCP〈業務継続計画〉の策定は難しいので、

まずは既存のマニュアルに手を加えてみましょう!

ということをご紹介しました!

今回は、作成したマニュアルを点検するときに何に注意して、どんなことを見直せばよいのか?を紹介します!

そもそもマニュアルになってるのかな?

マニュアルとして必要なことは書いたかな?

などの確認にもご活用ください!

1.地域の中での位置づけ

1.地域における災害対応において病院の位置づけが明確になっている

災害が起きた時に目を向けるのは病院だけではありません。

地域の中で病院に何が求められているのかを確認します。

地域防災計画や、防災業務計画で地域や組織における病院の位置づけを明確にしましょう。

2.組織・体制

2.災害対応を審議する委員会がある

3.委員会の位置づけが規定などで明文化されている

4.適正に予算措置されている

災害対応は普段の業務からすると全く別の仕事になります。

つまり、「災害対応係」みたいな形で委員会が必要になります。

明文化しないと「何したらいいかわからんけど俺災害対応委員会なんよね~」といった形になってしまいます。

次に、お金です。

災害対策では備蓄するもの、これから備えて行動すること、何かしらお金がかかってきます。

災害対応委員会に予算を決める権限を与えるなど、適切な措置が必要です。

3.災害対策本部

5.本部長が明記されている

6.本部要員が明記されている

7.院長・担当者不在時の代行者が明確

8.本部機能が細分化され、機能別に適材適所な部門のトップが含まれ、本部内で連携が取れる体制になっている

9.本部要員は日ごろからそれぞれの役割を理解し、発災後直ちに任務に就けるように訓練されている

10.どのような場合に本部を設置するか明記されている

11.設置場所は決められている

12.災害対策本部には、通常の固定電話や携帯電話が不通の場合にも外部と通信できる設備が整えられている

13.外部連絡のための専用回線、衛星通信手段、インターネット環境が整備されている

14.EMISが整備され、それを使用する担当者が確保されている

15.項目ごとに情報をまとめ、共有するための白板等があるか、また情報・記録の管理体制がある

16.主要外部機関に災害対応電話等の番号がリスト化されている

災害対応の際に最もはやくに行うのは「指揮命令系統の確立」です。

大規模災害時のマネジメントの中でも触れているのでこちらもご覧ください!

指揮命令系統として各病院で設置すべきは「災害対策本部」です。

発災してからそこらへんにいるメンバーで災害対策本部にしました!!

では遅すぎます。

本部長や要員を決めたとしても、発災したタイミングで不在のことも考えられます。

当然連絡がないことも考えられます。

必ず本部長の代理を務めることのできる人を決めましょう。

災害対策本部は今後病院と外部の情報を集約し、指示を出す場所となります。

内部・外部との連絡手段は必須です。

「災害優先電話」の導入も検討してみましょう!

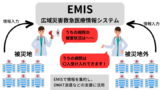

急に「EMIS」って出てきたけどナニコレ??という方はこちらをご覧ください。

EMISは簡単に説明すると病院の安否確認システムです!

4.診療継続・避難の判断

17.診療継続・避難の判断基準がある

18.病院避難の判断基準がある

病院の状況によっては外来診療や手術の中止、病院避難等の判断が必要になります。

災害本部長が判断を下すことになるのですが、判断の基準と対応が事前に決まっており、職員に周知されていれば素早い対応が可能になります。

5.安全・減災措置

19.宿舎、診療部門、救急部門、管理部門等の耐震、制振、免振している

20.耐震・安全性診断〈発災前〉を受けている

21.被災建築物応急危険度判定〈発災後の耐震評価〉が検討されている

22.医療機器、棚などの転倒・転落の防止措置について検討され、実施されている

病院は災害が起きた時に災害医療を提供する拠点として病院内の職員や患者の安全確保が必須です。

事前に耐震安全性評価を行うことをご存じの方は多いと思いますが、

「災害発生後でもその建物は安全なのか?」を判断する被災建築物応急危険度判定も必要です。

判定師の派遣をどこに頼むのか?なども検討しましょう。

6.本部への被害状況の報告

23.本部への報告の手順が決まっている

24.被害報告書式が統一されている

ここでいう本部は災害対策本部です。

災害が発生してからの被害状況の把握、活動方針の判断は速やかに行う必要があります。

いかに情報を集めるのか?

報告は誰がどのように行うのか?などの報告書式・手順を統一しましょう。

7.ライフライン

25.自家発電装置がある

26.自家発電装置が管理されており、停電訓練を定期的に行っている

27.救急診療に必要な部門に無停電電源・自家発電電源が供給されている

28.自家発電のための燃料を3日分備蓄しているか、外部からの燃料供給が途絶しても自家発電装置を3日間運用可能である

29.燃料が供給される体制はあるか、契約はある

30.受水槽に電源が遮断されても供給できる設備がある〈非常電源によるくみ上げポンプ等〉

31.上下水道の供給が得られない場合に備えた井戸等がある

32.下水の配管の破断防止措置が施されている

33.水洗トイレが使用不可な場合の対応

34.プロパンガスの備蓄がある

35.医療用酸素の備蓄がある

36.酸素ボンベが供給される体制はあるか。契約がある

37.食料飲料水の供給に制限がある場合に部分使用は可能か?優先順位が定まっている

38.医薬品の備蓄がある

39.医療材料の備蓄はある

40.医薬品が優先して供給される体制はある

41.医療材料が優先して供給される体制はある

42.固定式の衛星携帯電話がある

43.固定電話・携帯電話以外に通信方法は整備されている〈無線、MCA無線〉

44.固定電話・携帯電話以外の通信方法を定期的に使用方法の訓練を行っている

45.エレベーターは自家発電につながっている

46.エレベーターの管理会社への連絡手段が24時間365日確立している

47.エレベーター復旧の優先順位がついている

48.優先してエレベーター復旧が可能となるような体制がある

49.エレベーター停止時の搬送方法が検討されている

病院の機能を維持するにあたってライフラインは必須です。

供給されない場合に備えて、緊急手配できるような計画、復旧の手順を検討しましょう。

足りない物品は購入・契約が必要です。

また別の記事で紹介する予定です。

医薬品・医療材料の備蓄は3日分と言われていますが、現在では7日分必要とも言われています。

高知県立大学で出された論文によると少なくとも3日分の備蓄では足りません!

8.緊急地震速報

50.緊急地震速報を有している

51.館内放送と連動している

52.エレベーターと連動している

緊急地震速報は揺れの到着時間や震度を可能な限り早く知らせる装置のことです。

緊急地震速報を導入するだけでなく、館内放送、エレベーターと連動させることで、患者や職員の安全を確保できます。

9.人員

53.交代勤務の確立のための休憩・仮眠スペースの確保

54.職員のための食糧・水の供給体制があるか

55.災害発生時に職員に緊急連絡をする方法がある

56.連絡が取れない場合の院外の職員の参集基準が統一・周知されている

57.家族の理解を得ておく必要性が周知されている

58.職員の登録体制がある

59.登院した職員の行動手順が決まっている

発災時に職員の安全確認、参集の流れを決めておくことでスムーズに災害対応に移ることができます。

また、参集した職員の食糧・水・休憩・仮眠スペースはあらかじめ確保しておきましょう。

職員参集に対して一番反対するのは職員の家族です。

「こんな時にも仕事なの!?」となってしまわないようにあらかじめ伝えておく必要性があります。

10.診療

60.緊急度別の被災患者対応がマニュアルに盛り込まれている

61.患者の動線やレイアウトがマニュアルに盛り込まれている

62.トリアージから緊急度別の被災患者対応を統括する対策本部に準ずる部門ないし担当者が決定され、その役割が明記されている

63.救急部門と手術室・ICUとの連携がマニュアルに盛り込まれている

64.病棟における被災患者入院の連絡調整、病棟内でのベッド移動、増床体制についてマニュアルに盛り込まれている

65.災害時対応部門連絡先一覧が明示されている

66.災害の状況(被災、人員配置)による連絡先の確認方法の対策が明示されている

67.災害用カルテか通常カルテ運用がマニュアルに盛り込まれている

68.検査伝票、輸血伝票の運用がマニュアルに盛り込まれている

69.情報センターなど、電子カルテが使用できない状況でも、入退院の管理や外来受け入れ数の把握ができるように情報収集と解析できる体制がある

70.災害発生時の防災センターの役割が明確化されている

災害時の診療にはトリアージがつきものです。

トリアージとは傷病者の重症度を評価し、緊急度順に診療を行うものです。

特にどこでトリアージを行い、どこで待機してもらうのか?

などのレイアウトの際には人の流れ〈動線〉を考える必要があります。

各エリアの担当者や診療の手順もマニュアル化し職員に周知されている必要があります。

11.電子カルテ

71.電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーの転倒・転落の防止措置について検討され、実施されている

72.電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーに自家発電装置の電源が供給されている

73.自家発電装置作動時に電子カルテシステムが稼働できることを検討・確認している

74.電子カルテシステムに必要なサーバー室の空調は自家発電装置に接続されている

75.電子カルテシステムが使用不可になった場合を想定して迅速にリカバリーする体制が病院内外にある

電子カルテシステムや画像システムなどは災害時に使用できない可能性が考えられます。

停電時の対応や、サーバーの転倒防止などを検討する必要があります。

また、システムダウンした際の代替方法やデータのバックアップも検討しましょう。

12.マスコミ対応・広報

76.入院・死亡した患者の情報公開について検討されている

77.災害時のマスコミ対応について検討されている

78.記者会見の場所や方法について検討されている

マスコミ等については病院本来の機能維持には関係のない部分ではありますが、個人情報の保護等の観点からも検討しておいたほうがよいでしょう。

また、マスコミをうまく使うことができれば支援物資等の供給が期待できるかもしれません。

取材時に話してよい部分、そうでない部分の線引き等を共有しておきましょう。

13.受援計画

79.医療チーム・ボランティアの受け入れ体制がある

80.医療チーム・ボランティアの待機場所がある

81.医療チーム・ボランティアの受け入れマニュアルがある

DMATやJMATのような医療救護班や、医療ボランティアが被災地に駆けつけるようになっています。

医療チームや医療ボランティアが来たらどのように活用するのか?を決めておくことでより効率的に活動することができます。

14.災害訓練

災害対策のマニュアルを作ったところで、災害時にそれを知っている人がいなければ意味がありません。

訓練をして、シミュレーションしていないと動けません。

多数傷病者の受け入れ訓練だけでなく、災害対策本部を立ち上げ、外部との連絡までのシミュレーション、亜急性期や慢性期までを見越した机上訓練を行いましょう。

マニュアルとしては年に何回どのような訓練を行うのか?を記載しましょう。

訓練が行事化してしまうと意味がありません。

毎回内容を変える、参加者には内容を伏せて行うなどの対策も必要です。

15.災害対応マニュアル

82.マニュアルが存在する

83.マニュアルの維持管理体制がある

84.マニュアルの管理部門がある

85.マニュアルを周知している

86.発災時間別の対応ができる

87.その他のマニュアルとの整合性がある

組織的な災害対応のためにこのマニュアルを作成しています。

また、一回作ったら終わりではなく、「訓練→評価→見直し→訓練」のようにPDCAサイクルを回す必要があります。

誰が訓練を執り行うのか、評価するのか、要はマニュアルを誰が管理するのか?を明確にしましょう。

災害は1ヵ月で終わるとは限りません。

発災から通常の診療ができるようになるまでをマニュアルで網羅できるようにしましょう。

災害関係のマニュアルはいくつありますか?

火災時の防災マニュアル、地域として作っている地域防災計画等、いくつかあります。

それぞれのマニュアルについて整合性が取れている必要があります。

以上でマニュアルのチェックポイント87個は終わりです。

この87個が全部できていればマニュアルは完成ですね!

※完成したというのは、定期的な見直しができている状態で完成ですよ!

足りないところなどは随時購入や手配の計画を立てましょう。

発災してから足りないことに気が付いても遅いのです。

事前の準備は今これを読んでいるあなたから始めましょう!

コメント